幸いなことにうちの親はまだ自分のことは自分でできます。ですが、要介護の未来は迫って来ているでしょう。

私たち3人きょうだいは父との確執が長く続いており、それぞれが「できれば関わりたくない」と考えています。弟は親と同じ敷地内に住んでいますが、家庭内別居のような状態。

長男と私は離れて暮らしており、正直なところ「もう、なるべく関わりたくない」というのが本音です。

もしこのまま、誰も父の介護に関わろうとしなかったら、どうなるのでしょうか?

また、親のことは気になっているけれど、“自分の生活で精いっぱい”。そんな思いを抱えている人も、決して少なくないと思うのです。

そこで今回は、「親子関係が希薄な場合、親が要介護になったらどうなるのか」について、制度や実際のケースを調べてまとめました。

介護保険制度の基本

高齢の親の生活が少しずつ不安になってきたとき、「どのタイミングで介護サービスを受けるようになるの?」「申請って家族がやらなきゃいけないの?」──そんな疑問が湧いてきます。

まず知らなければならないのは、介護サービスは“自動では始まらない”制度だということ。本人または家族や代理人が申請してはじめて動き出す仕組みということです。

介護保険は40歳以上が加入している「社会保険」

介護保険制度は2000年に始まり、40歳以上の国民は原則として保険料を支払っています。

その保険料をもとに、介護が必要になったときにサービスを受けられる仕組みになっています。

たとえば

- 食事や入浴など、日常生活を助けてくれる「訪問介護」

- 通所してリハビリを受ける「デイサービス」

- ケアマネジャーが支援計画を立てる「居宅介護支援」

など、さまざまなサービスが用意されています。

ただし、どのサービスをどれだけ利用できるかは、介護認定の結果次第。この認定を受けることで、初めて「介護保険を使える」状態になります。

介護費用は想像より安い、けれど準備と制度理解が必要

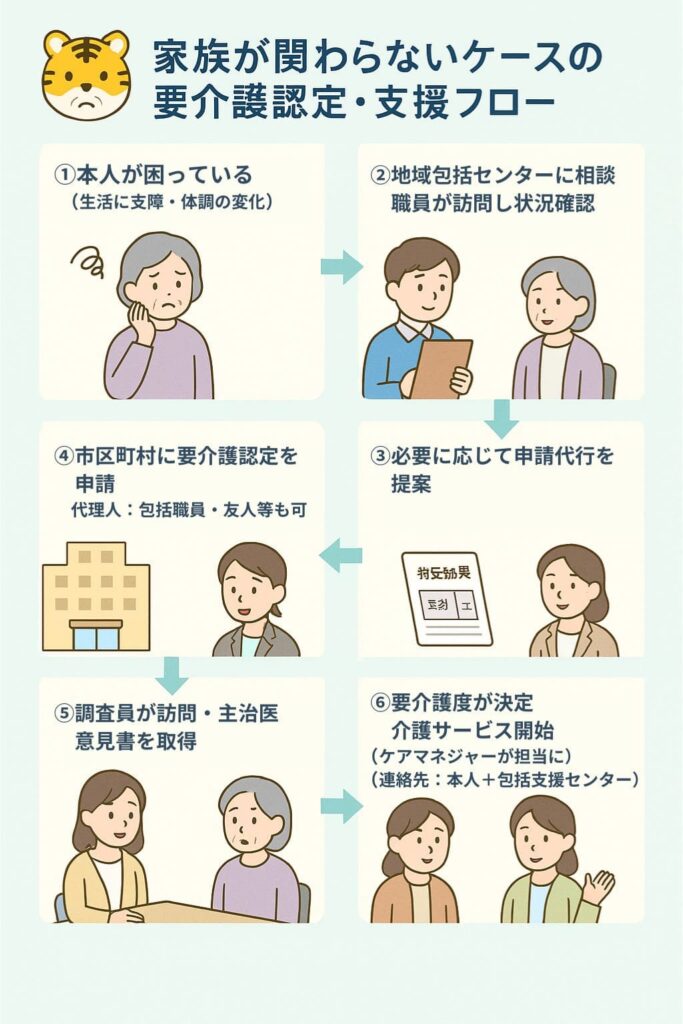

要介護認定を受けるまでの流れ

- 市区町村の介護保険窓口(高齢福祉課など)に申請

→ 本人、または家族。家族に頼ることが困難な場合は「地域包括支援センター」「居宅介護支援事業者」「介護保険施設」の職員が代行して申請しているようです。 - 訪問調査が行われる

→ 調査員(市の委託職員など)が本人の自宅や施設を訪ねて、心身の状態を確認します。 - 主治医の意見書をもとに審査

→ コンピュータ判定+専門家の審査会で、介護度が決定されます。 - 認定結果の通知(約1か月)

→ 「要支援1~2」「要介護1~5」「非該当」のいずれかが通知されます。

この流れを経てようやく、介護保険サービスの利用が可能になります。

親子関係が希薄なケースではどうなるの?

ここで大きな問題になるのが、申請してくれる家族がいない場合。現実には、「もう親とは関わりたくない」「できれば介護もしたくない」というケースは少なくありません。

そのような場合でも、親本人が申請すれば介護サービスは受けられます。

もし本人が申請できない状態なら、民生委員や地域包括支援センターの職員が代理申請を行うことも可能です。

家族が一切関わらなくても、制度上は申請・利用できるようになっているようです。

緊急連絡先や医療同意、金銭の管理など、最低限の手続きで関わるということもできます。

「介護保険法第19条」では、本人が申請できない場合、法定代理人・同居の親族・民生委員・介護支援専門員などが申請可能と明記されています。

本人を支援できる「第三者の味方」

| 支援者 | できること | 相談先 |

| 地域包括支援センター | 申請の代行、ケアマネや訪問調査の調整、生活相談など | 各市区町村に必ずある(無料) |

| 民生委員 | 状況を市に伝え、福祉窓口につなぐ | 地域の民生委員・児童委員協議会 |

| 成年後見人(家庭裁判所で選任) | 財産管理・契約の代理など法的支援 | 家庭裁判所に申立て |

| 福祉事務所(生活保護課) | 経済的困難がある場合の支援 | 市区町村の福祉課 |

まとめ

- 介護保険サービスは申請してはじめて使える制度。

- 要介護認定には申請→調査→審査→結果通知の流れがある。

- 家族がいなくても、地域包括支援センターが伴走してくれる。

- 成年後見制度を使えば、法的な代理人も設定可能。

家族が最低限関わらないといけないことは何か?

医療・介護・扶養義務

民法877条:直系血族間には扶養義務があります。

扶養義務っていうのはどこまでのことをするの?

「扶養義務」という言葉、すごく重く聞こえるけれど、実際の法的な中身はちょっと誤解されやすいんです。

① 経済的な援助(最低限の生活の維持)

法律が想定しているのは、

「相手が生活できない状態のときに、自分の生活を壊さない範囲で援助する」

というレベルのこと。

② 生活の面倒を直接みる義務はない

法律上、「介護や身の回りの世話を直接する義務」はありません。たとえ親が要介護になっても、同居して世話することまでは強制されません。

| 内容 | 扶養義務の対象? | 備考 |

|---|---|---|

| 食費や生活費を一部送る | ◯ 可能(ただし任意) | 自分の生活を壊さない範囲で |

| 医療費・介護費を払う | ◯ 可能(ただし強制ではない) | 行政支援が優先される |

| 一緒に暮らす・介護する | ✕ 義務ではない | 道義的な範囲 |

| 介護保険申請の手伝い | 任意 | 行政・第三者が代行可 |

相続・死亡後の手続き(法定の義務)

- 死亡届(原則:同居家族。届出義務者がいない場合はその他の関係者も届け出可能)

- 年金・保険・銀行などの相続手続き

- 遺産分割協議(放棄するにしても、意思表示が必要)

- 相続放棄または限定承認の申立て(3か月以内)

👉つまり「完全に無視」はできないけれど、

家庭裁判所で相続放棄をすれば、それ以降の関与を避けることは可能。

医療・入院・延命の判断(医療同意)

本人が判断できない状態で、

- 手術や延命措置の可否

- 入院契約や保証人

が必要になった場合、家族の同意が求められることが多い。但し「身寄りがない人」としてガイドラインに沿って第三者機関(地域包括支援センターなど)が判断支援を行うケースもあります。

「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」に基づく事例集 ※法的に親族関係のある者が存在する場合にも、それらの者が患者との関係を拒否する場合には「身寄りがない人」に含める。(抜粋)

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン

介護保険・福祉の場面

家族が最低限関わることは、ほとんどない。

原則は本人または代理人(包括支援センター職員など)でOK。

ただし、次のようなときに家族の連絡や署名を求められることがある:

- 緊急連絡先(必須ではないけれど、記入欄がある)

- ケアマネジャーが家庭状況を把握するための聞き取り

- 本人が意思疎通できないときの補足説明

👉家族が拒否している場合は「包括支援センターを代替連絡先にする」ことで対応できる(ただし、包括支援センターが正式な保証人になることはできません)

行政的な最低限の関与

- 後見制度の申立ての同意や照会(親族がいる場合のみ)

👉これも「関与が難しい」と伝えれば、市区町村が代理・代行してくれることがある

親と距離を保ちながら介護に備えるには

冒頭で言った通り、私は親とは「もう、なるべく関わりたくない」というのが本音です。ですが、本当に死ぬまで一切かかわりたくないのか、最低限、少しくらいは助けてやろうと思えるのかは自分でもまだ見極め切れていません。

そんなときは自分が先んじて地域包括支援センターに赴き、自分と親との関係性を話したうえで行政からどのような支援を受けられるのか相談することで、今後のかかわり方の方向性が見えてくるのではと思います。

調べた中ではどうやら本人に頼れる家族がいなくても医療や介護にはつながるようです。一切関わらない選択もアリでしょう。人間、相手を扱ってきたように相手から扱われるものだと思っています。

コメント